Impressionen von der dOCUMENTA 13 in Kassel (Nachtrag). Von Kristina Buchs Schmetterlingsgarten bleiben nach der Documenta nur Puppenhülsen übrig

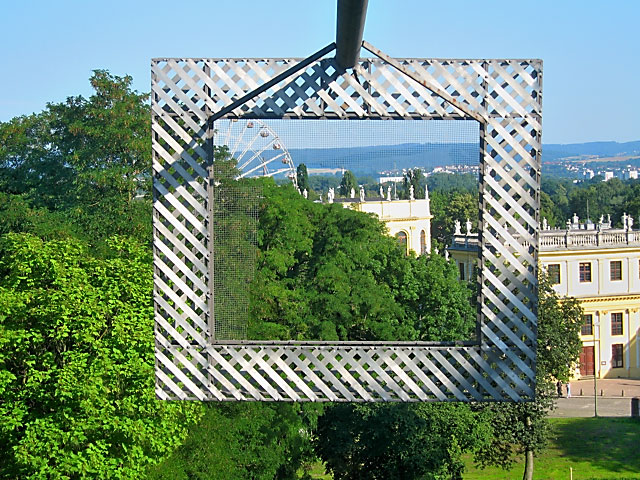

Die Düsseldorferin, Biologin und jetzt Kunst studierende Kristina Buch hat als jüngste Teilnehmerin (29 Jahre) der diesjährigen Documenta auf dem Friedrichsplatz vor dem Staatstheater in Kassel den Schmetterlingsgarten The Lover errichtet (siehe auch Ein Schmetterlingsgarten ohne Schmetterlinge und eine Welle ohne Welle). Damit die heimischen Schmetterlinge ideale Lebensbedingungen finden, hat sie den Garten mit 180 verschiedenen, faltergerechten Futterpflanzen bestückt. Während der 100 Tage der Documenta wird sie an die 3000 Schmetterlinge in diesem Garten aussetzen.

Buch lässt die Falter in ihrer extra für die Documenta angemieteten Wohnung schlüpfen und bringt jeden Tag rund 30 Falter, sobald sie fliegen können, in den Garten. Dann haben die Falter die freie Wahl, sich auch für andere Biotope mit entsprechenden Nektarpflanzen zu entscheiden. Das ist sicher ganz im Sinne der künstlerischen Leiterin der Documenta Carolyn Christow-Bakargiew (CCB), die, wie man liest, ein Wahlrecht für Hunde gefordert haben soll. Während unseres Besuches in Kassel haben wir übrigens keinen einzigen Falter auf dem vom Verkehr umtosten Platz gesehen. Was schließen wir daraus?

Aber etwas wird von Buchs Aktion über die Documenta hinaus bleiben: die leeren Puppenhülsen. Buch lebt während der Documenta in Kassel und wird jeden Tag in einer Vitrine in der Documenta-Halle die leeren Puppenhülsen der geschlüpften Falter aufspießen. Den Titel der Arbeit The Lover kann ich allerdings immer noch nicht nachvollziehen. Eine Übersicht aller dreizehn Artikel der “Impressionen zur dOKUMENTA (13)” meines Documenta-Besuchs finden Sie hier.